概 述

对疼痛的控制是儿童口腔诊疗行为管理中最重要、也是最具挑战的部分。儿童在牙齿治疗过程中产生过疼痛体验,或将对其口腔治疗认知产生不利的影响。因此在诊疗过程中,口腔医师将患儿对疼痛的感受控制到最低甚至消除是非常重要的,做到这一点需要采取的有效方法是局部麻醉。

2020年国际疼痛研究协会对疼痛的新定义为:“疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验,或与此相似的经历”。1968年疼痛处理专家马戈·麦加费利(McCaffery M)就提出了一个在护理学界普遍使用的定义:“一个人说感到痛,这就是痛;他说痛仍在,痛就仍在。”儿童不配合治疗的主要原因并不是疼痛,而是对疼痛或治疗的恐惧。口腔医师希望通过局部麻醉控制疼痛,儿童却害怕打针带来的疼痛,这就产生了矛盾。因此,对于儿童口腔医师来说,不仅要熟练地使用局部麻醉技术控制疼痛,也要熟练地运用行为管理技巧,让儿童理解并配合局部麻醉操作。

但是在临床工作中,一些家长听到要给孩子“打麻药”时,会提出反对意见。主要原因是家长对于局部麻醉存在以下几点误区:①麻药是需要打针还是涂抹在牙上的?能不能用涂抹的麻药,怕孩子不能接受打针;②打麻药会不会影响孩子的大脑,会不会影响智力?③我家孩子不能配合治疗,打完麻药是不是就能配合了?

其实,除了表面麻醉,进行其他口腔局部麻醉操作时确实可能会造成疼痛,但这种疼痛是极其轻微的,且发生疼痛的时间是可以预知的;而对于一些口腔治疗,如果治疗前没有进行局部麻醉,可能会在治疗过程中产生剧烈疼痛,疼痛发生的时间不可预知,不利于对儿童的行为管理。目前没有任何科学证据表明“打麻药会影响大脑,影响智力发育”。口腔局部麻醉解决的是疼痛控制的问题,而不是患儿配合的问题。如果因为配合问题而不能完成治疗时,可能需要的是全身麻醉,而非局部麻醉。

麻醉前的准备

儿童对打针的恐惧可能源于接种疫苗时的不愉快经历。想要顺利地进行局部麻醉,需在注射前让患儿做好准备。告知-演示-操作(Tell-Show-Do,TSD)是儿童口腔门诊最常用的简单有效的行为管理方法。进行操作前,用儿童能听懂的语言向他们解释麻醉过程,例如:“刚才给牙齿检查和照相后,我们发现牙齿里面住着一个小虫子。当小虫子咬你时,你的牙齿就会开始疼了,现在我们需要给小虫子滴点药水,让它睡着,然后就能把它抓出来了。小虫子刚闻到药水味道的时候可能会挣扎一下,你会感觉有一点点疼。药水会有点苦味,滴完药之后就会让你去漱口。过一小会儿,小虫子就睡着了,你的嘴唇也会有木木的感觉,像是变胖了一样。可不要去咬嘴唇哦,嘴唇会受伤的。”

进行局部麻醉时,患儿仰卧位,医师能用手臂固定住患儿的头部,防止在操作中患儿突然的动作导致意外划伤(图1)。对于低龄儿童,应避免让其看见注射器,尤其是针头。通过交流缓解患儿的紧张情绪,也可以利用动画片等分散其注意力。值得注意的是,一些家长会让孩子在操作时闭上眼睛,而闭上眼睛通常标志着有不好的或痛苦的事情要发生,可能会使孩子对疼痛的敏感性增加。除非患儿试图抬起手臂拒绝治疗,否则护士或助理医师不应主动限制或触碰其手臂,应该将手放在患儿的手上,以便拦截突然的动作。

儿童口腔局部麻醉的常见方法

儿童口腔局部麻醉的常见方法有表面麻醉法和浸润麻醉法,传导阻滞麻醉法在儿童口腔科应用相对较少。

定义及常见应用 表面麻醉是将麻药涂布或喷射在手术区表面,药物吸收后麻醉末梢神经,使浅层组织的痛觉消失。可用于注射针刺部位的麻醉,极松动牙齿的拔除,去除表浅的牙齿碎片、去除龈上牙石、放置橡皮障夹时牙龈的止痛,表浅的黏膜下脓肿切开,口角炎及阿弗他溃疡的暂时止痛等。

临床操作 在进行表面麻醉时,需要隔湿术区,擦干黏膜,避免唾液稀释表麻药浓度,影响麻醉效果;涂布表麻药后,一般起效时间在30秒~5分钟,能够麻醉2~3 mm深度的黏膜(图2A)。

常用药物 常用于表面麻醉的药物有4%利多卡因、5%甲哌卡因、奥布卡因等(图3)。相对于喷雾型和液体型,糊剂型的表麻药因其较好的滞留性,麻醉效果比较好,而且能有效避免表麻药流到舌或咽部而吞咽或导致不适。

图3 常用的表面麻醉药物

表面麻醉的作用可能不仅仅是药物作用的结果,还会给患儿及家长带来心理安慰,让他们觉得医师在想尽办法缓解疼痛,起到了安慰剂的作用。虽然表面麻醉能够减轻局部麻醉针头刺入时的疼痛感,但表麻药的苦味和额外增加的时间也可能会对患儿的诊疗行为产生不利影响。

定义及常见应用 浸润麻醉是将局部麻醉药液注入手术区域组织内,以作用于神经末梢,使之失去传导痛觉的能力,从而产生麻醉效果。儿童的上下颌骨骨质较为疏松,使用浸润麻醉的效果较好。最常用的方法是骨膜上浸润法,根据所要麻醉的不同区域选择注射部位。为了实现儿童口腔无痛治疗,多数治疗操作需要在浸润麻醉下进行。

在临床上需注意的是,有肿胀或窦道的乳磨牙,可能仍有部分根管内牙髓具有活力;年轻恒牙牙髓组织疏松,根管宽大,感染易扩散至根尖,即使出现根尖周炎,根管内也可能有残留活髓。因此,对于罹患根尖周炎的乳牙和年轻恒牙,治疗前也需要做好局部麻醉。充填治疗时,放置橡皮障、备洞、放置成形片和楔子时均会引起不同程度的疼痛,但考虑到浸润麻醉可能引起的疼痛和麻木不适感,医师需评估患儿的耐受程度,权衡是否进行局部麻醉。

常用药物 常用于浸润麻醉的药物有2%盐酸利多卡因、4%盐酸阿替卡因(商品名:必兰,含肾上腺素)、盐酸甲哌卡因(商品名:斯康杜尼,3%不含肾上腺素或2%含肾上腺素)(图4)。必兰和斯康杜尼可安放于卡局式口腔专用注射器,能够承受较大的注射压力,注射针头更细,在浸润麻醉时使用更为广泛。在局麻药中加入肾上腺素的作用是使术区血管收缩,以延缓药物吸收、降低中毒反应、延长局部麻醉时间、减少注射部位的出血和保持术野清晰。在进行外科相关治疗,如拔牙、切开牙龈时,应选用含肾上腺素的局麻药。当治疗时间较短时,为避免术后长时间的软组织麻木导致黏膜咬伤的风险增加,应考虑使用不含肾上腺素的局麻药。另外,年龄也是选择局麻药时需要考虑的因素。必兰的说明书中提到“这种麻醉技术对于4岁以下年龄组不适合”,斯康杜尼的说明书表述为“禁忌4岁以下儿童”。为避免出现中毒反应,需要准确掌握所用局部麻醉药物的最大剂量(表1)。

图4 常用于浸润麻醉的药物

表1 常用局部麻醉药物的最大剂量

临床操作 在麻醉进针部位可先进行表面麻醉;消毒黏膜;拉开脸颊,使颊黏膜皱襞组织绷紧;注射器针尖斜面对着骨面,在要被麻醉的乳牙近中根尖黏膜处进针,将针头指向牙根之间的位置;一边进针、一边推药,在进针达骨面的过程中,推注1/2支局麻药;退出针头,套上针帽(注意避免针刺伤);1分钟后进行治疗(图2B)。

局部浸润麻醉注射时的疼痛,主要是进针时及注射中压力过大引起的。为了减轻进针时的疼痛,可先采用压迫麻醉区或表面麻醉后,牵拉脸颊绷紧黏膜,再行浸润麻醉注射。为避免注射局麻药时压力过大引起的疼痛,应采用慢、稳、轻的方法(SGL法:slowly, gently, lightly)。通常来说,注射1 ml局麻药的时间应不少于60秒。慢速注射的好处是:①避免注射时疼痛;②即使发生血管内注射的意外事件,也不会产生严重的反应;③快速推注局麻药可能会引起注射部位黏膜溃疡。唇颊牙龈移行部位的组织疏松,注射时需要的压力较小,当感觉到注射压力过大时,需要警惕针尖是否位于骨膜下,尤其是对于有过肿胀史的患牙。骨膜下注射可能导致发生激惹痛,应避免使用。

一般情况下,颊侧的浸润麻醉就能满足儿童各项牙体治疗。舌腭侧牙龈致密,注射时需要较大压力才能将药液注入,为避免或减轻注射疼痛不适,可在颊侧浸润麻醉后,从颊侧进行龈乳头部位的注射并延伸到舌腭侧龈乳头,在部分舌腭侧黏膜发白之后,再行舌腭侧浸润麻醉(图2C~图2D)。

补充麻醉方法 有时会出现麻醉效果不佳,患儿能感觉注射部位软组织麻木,但在进行牙体治疗时仍有痛感。原因可能是注射区牙龈肿胀甚至有窦道,浸润麻醉时麻药流失,不能向深部渗透;还可能因为个体差异,患儿对此种局麻药不敏感。此时,需要补充麻醉后再进行相关治疗。常用的补充麻醉方法有牙周膜注射法和髓腔内注射法。

牙周膜注射法的原理是通过加压将局麻药注入牙周膜内,迫使药物通过疏松的牙槽骨进入牙齿根尖周围,实质上属于骨内注射法。其优点是麻醉起效快,不伴软组织麻木。适用于:①计划进行双侧治疗时;②担心发生术后唇舌组织咬伤时;③上橡皮障后的补充麻醉。注射时,进针部位为上颌颊侧线角或下颌舌侧线角;将针尖斜面贴紧牙面,并与牙面成45°角的方向进针;一边进针、一边推药,缓慢地深入到牙龈沟内,直至感觉到阻力为止(在注射中不能感觉到较大阻力时提示针尖可能偏移出牙周膜,不能达到麻醉效果);缓慢注射局麻药0.2 ml。多根牙需要近中及远中2个部位注射。其缺点是,单独应用时注射过程可能会有明显痛感。

髓腔内注射法适用于反复麻醉后仍然没有麻醉效果,开髓过程疼痛持续时。操作前应告知患儿需要采用额外的麻醉以减轻疼痛,但这种额外麻醉会有短暂的疼痛。从穿髓孔进针,缓慢加压,可以用棉球压住进针口以增加压力,防止局麻药溢出;缓慢加大压力至最大注射压力,持续5~10秒。其优点是起效快;如果在注射中能够保持压力,牙髓麻醉非常有效;不伴软组织麻醉。其缺点是注射本身会带来中度到重度的疼痛,只在其他所有补充麻醉方法都失败的情况下才会选择;麻醉时间短,只能维持10分钟甚至更少。

目前,计算机控制下的局部麻醉注射系统在儿童口腔治疗过程中得到较广泛的应用。其优势在于:①执笔式操作避免传统注射器外观,视觉刺激小,减轻患儿对注射的恐惧;②匀速、缓慢给药,避免注射过程中压力大导致疼痛不适;③在组织致密部位注射时避免推药困难,可以轻松实现牙周膜注射麻醉、鼻腭神经阻滞麻醉、上牙槽前中神经阻滞麻醉等技术。

儿童局部麻醉的不良反应

总 结

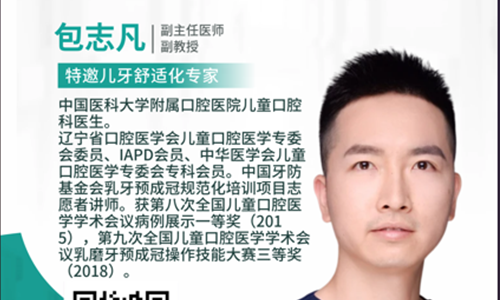

作者简介

来自《中国医学论坛报·今日口腔》

第381期06~07版